“打开包装就能吃,常温放3个月还能尝到皖南老作坊的鲜!”近日,黄山市徽母实业的生产车间里,工人捧着刚下线的熟制臭鳜鱼样品感叹。这背后,是黄山学院吴永祥博士团队耗时八年的科研坚守——他们研发的“植物抑菌组合液联合温和热处理”技术,不仅拿下全国首个徽州臭鳜鱼精深加工国际PCT发明专利,更让这道承载皖南饮食文化的传统美食,突破了“常温变质、风味流失”的工业化魔咒,向着全球餐桌迈出关键一步。

把论文写在臭鳜鱼生产线旁

“传统高温杀菌后,鱼肉像‘橡皮’,发酵的鲜香也跑没了!”回忆起2017年初次走访徽州臭鳜鱼企业的场景,吴永祥仍记得企业负责人的无奈。彼时,这道凭借“闻着臭、吃着香”风靡长三角的美食,正卡在工业化转型的路口:常温熟制易变质、去腥与锁鲜难平衡,传统工艺只能靠冷藏运输,不仅成本高,还难走出国门。

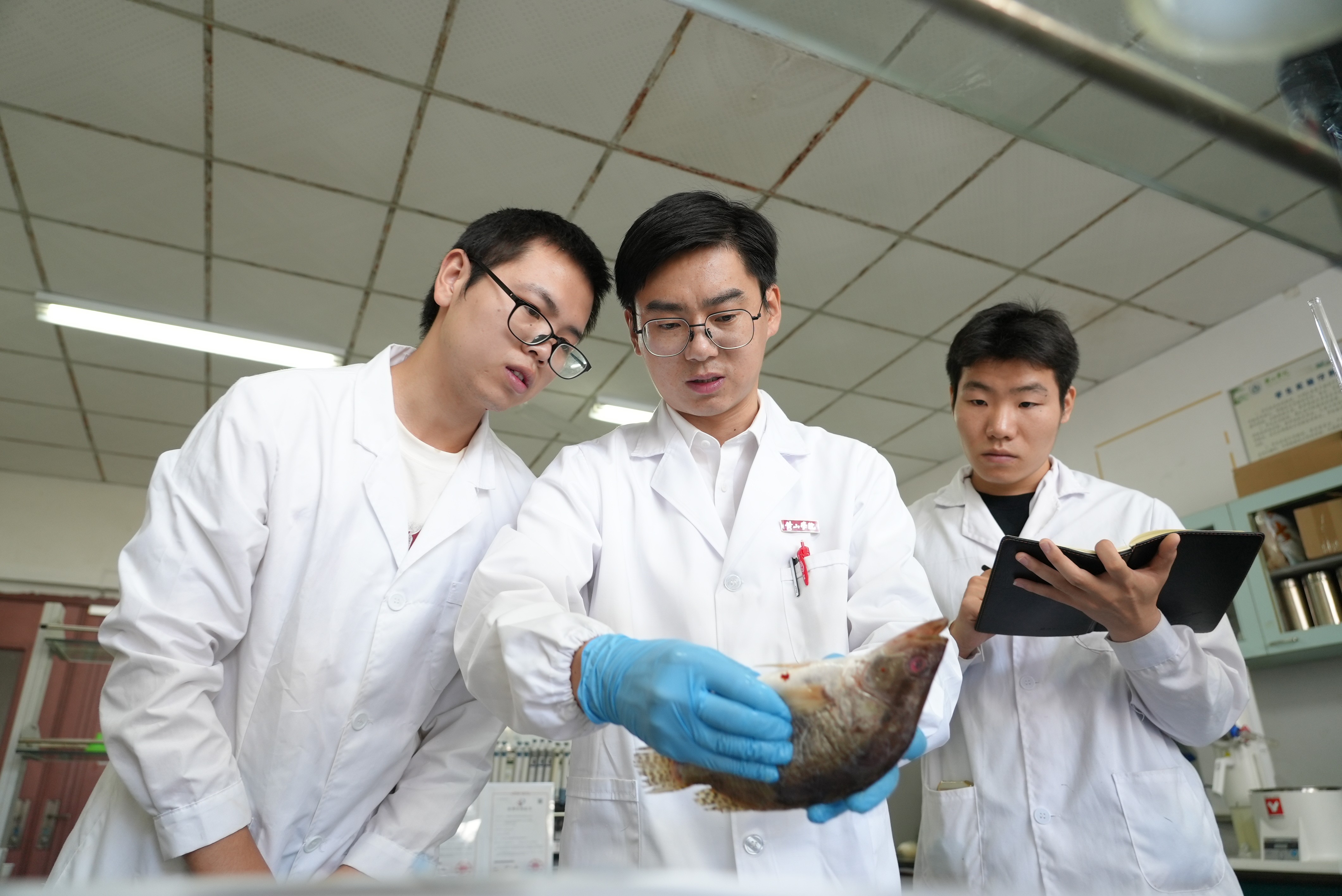

“科研不能只在实验室里算数据,得盯着生产线的真问题。”带着这样的想法,吴永祥团队扎进了徽州的大小鱼企。最初尝试多种物理、化学杀菌方式,要么灭菌不彻底,要么破坏鱼肉口感,一次次实验都以失败告终。直到2022年,团队从皖南民间用紫苏、洋葱腌制食材的智慧中获得灵感,创新提出“植物抑菌组合液联合温和热处理”的新思路。

为了找到植物抑菌液成分最佳配比,团队成员直接驻进企业一线。22级食品科学与工程专业学生欧阳康婷记得,那段时间每天要做上几十组实验:“紫苏提取物加多少不会抢味?乳酸钠浓度怎么调才能既抑菌又保弹?我们拿着样品让老师傅尝,根据反馈一点点改配方、调参数。”最终,团队锁定50℃为最佳提取温度。这个温度下,植物抑菌成分活性最高,还能最大程度保留臭鳜鱼特有的Q弹质地。

更棘手的是锁鲜环节。鱼肉浸泡锁鲜液后突然变“软”,失去了应有的嚼劲。团队没有急着换配方,而是倒查整个加工流程,发现是风干温度与时间匹配度失衡。他们结合食品物性学理论,反复测试不同温度、时间组合下的鱼肉质构变化,建立起温度-时间-质构的对应模型,终于彻底解决了这一难题。

打造“创新且温暖”的科研小家庭

“创新、坚韧、共赢、温暖”,这是22级食品科学与工程专业学生王发友对该团队的精准概括。作为此次国际PCT专利的发明人之一,他最难忘的是团队里“不甩锅、共攻坚”的氛围。“哪怕实验失败了,大家想的也是一起找问题,而不是互相指责”。

在团队协作中,人尽其才的任务分配与产学研融合的培养模式贯穿始终。吴永祥会根据大家的兴趣与特长精准分工,王发友擅长实验操作与数据分析,就主攻抑菌液提取与品质检测;擅长文献分析的学生负责文献研究,梳理行业技术动态;沟通能力强的则对接企业需求。定期组织的汇报会上,大家围坐在一起分享进展,哪怕是实验中的小失误也会坦诚交流,“避免其他人走我们踩过的坑”。

2024年,团队申请国际专利时面临全新挑战。美国专利审查对技术新颖性、实用性等要求严苛,与国内专利审查标准差异显著。几次提交都因“数据不充分”被退回。那段时间,实验室的灯常常亮到深夜,吴永祥带着学生一起补充实验数据,逐字逐句修改专利说明书。“老师说,国际专利不仅是技术证明,更是让徽州臭鳜鱼‘走出去’的通行证,不能马虎。”王发友说,最终他们补充了100多组对比实验数据,清晰论证技术优势,才成功拿下这一专利。

科研之外,团队更像一个温暖的“大家庭”。遇到实验瓶颈时,吴永祥会组织科研沙龙,带着大家从失败中找线索;压力大的时候,就开展户外拓展活动。“有次锁鲜液配比反复失败,我差点想放弃,老师带我们回顾文献、分析数据,最后发现是提取时间不够,活性成分没释放出来。”王发友说,那次经历让他明白,“科研不是单打独斗,有团队在,就没有跨不过的坎。”

让徽州味道香飘世界

历经八年深耕,吴永祥团队已在徽州臭鳜鱼科研领域收获丰硕成果,累计授权国内国际发明专利8项,3项技术成功转让给企业,此次新获的国际PCT专利,更是实现了臭鳜鱼从“生”到“熟”、从“冷藏”到“常温”的关键跨越。是对团队前期“人工接种控制发酵技术”的延续与补充,为产业标准化、工业化发展筑牢了技术基石。

在成果转化方面,团队已形成成熟的产学研协同模式。此次新专利从研发到落地,团队与黄山市水产站、徽母实业分工明确:高校负责核心技术研发与数据支撑,水产站提供原料标准与品质控制支持,企业承担小试验证与工艺放大任务。目前,专利已完成实验室验证,正与徽母实业合作建设中试生产线,针对规模化生产需突破的“设备适配性与能耗控制”“植物抑菌成分标准化与成本优化”“常温流通品质稳定性”三大难题,团队正协同企业全力攻关,计划明年初实现技术落地投产。

未来,团队对发展有着清晰的规划,在产业升级层面,将围绕“标准化、品牌化、国际化”推进工作,建立臭鳜鱼全流程品质控制体系,确保产品稳定性;协助行业协会打造“徽州臭鳜鱼”集体品牌,统一行业标准与形象。依托国际专利优势,拓展跨境电商与出口贸易渠道,推动产品走向全球。在技术延伸方面,将聚焦预制菜行业竞争需求,围绕风味还原度、质构保持、常温保鲜开发即食、即热型产品,同时探索鳜鱼内脏副产物高值化利用,研发鱼油、鱼露等新产品,延伸产业链避免同质化竞争。

“真正有价值的科研,永远扎根在产业需求的土壤里。”吴永祥望着车间里正在运转的设备,眼神坚定。八年深耕,他和团队用技术为徽州臭鳜鱼注入“国际魂”,而这道承载着皖南饮食文化的“中国味道”,也正沿着创新的道路,走向更广阔的全球舞台。

撰稿:融媒体中心校报记者 张心雨;责任编辑:赵睛;审核:汪恭艳